ユーステノプテロン:生物が陸に上がった進化の過程

太古の魚類の代表格

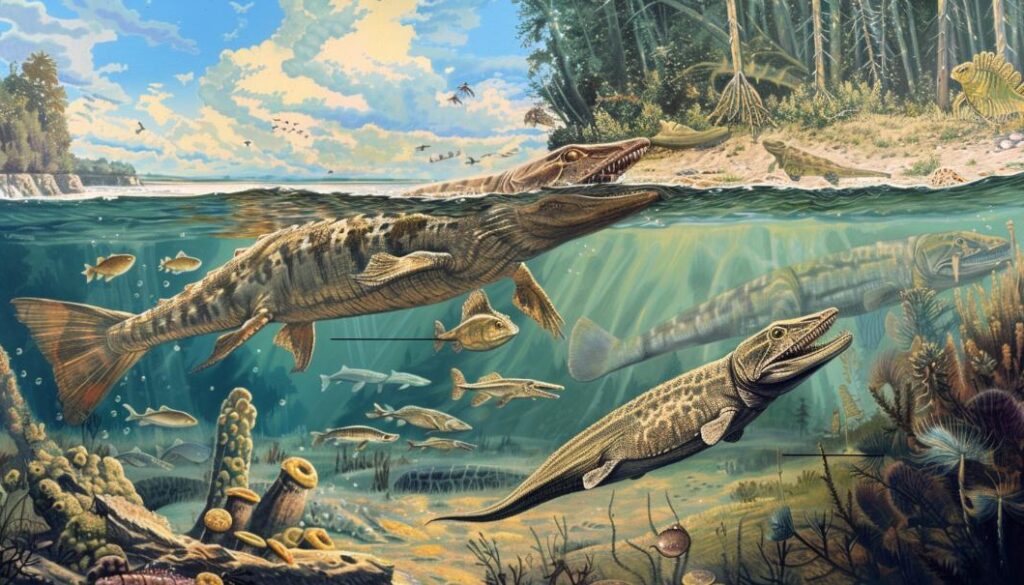

古代生物であり、人間がこの地球上に姿を見せる前から地球の王者であった恐竜にも、もちろん先祖たる動物は存在していました。古代の両生類の一部が爬虫類へと進化し、長い月日をかけ恐竜の先祖になる爬虫類が誕生することになるのです。その爬虫類の先祖の両生類も、古代の魚類がやがて陸上へ進出し、進化を遂げることになります。そんな古代魚の中で、現代に生きる古代魚の代表「シーラカンス」に並ぶ知名度を持つ魚が、今回の記事の主役です。

ユーステノプテロンの概要

名前と生息時代

その古代魚の名は「ユーステノプテロン」、別名「エウステノプテロン」名前の意味は「たくましい鰭」です。どちらの名前も幅広く使用されています。その名の通り、彼らは体に強靭なヒレを7枚も持っていました。生息していた時代は恐竜時代よりもはるか昔の古生代デボン紀、現在から約3億8500万年前という途方もない昔です。現在の北アメリカからヨーロッパにあたる地域の川に主に生息していました。体長は30cmから120cm程度で、頭が丸みを帯びた流線型の姿をしており、現代の魚とほぼ変わらない姿かたちをしていました。

ユーステノプテロンの特徴

強力な筋肉を持ったヒレ

彼らの最大の特徴はシーラカンスと同じく、内部に骨を持った「肉鰭(にくき)」という強靭なヒレを持っていたということです。この鰭の構造は四肢動物の骨格の構造とよく似ており、そのヒレにはなんと7本指ともいえる骨がついていました。このことから、後に出現する陸上動物、原始両生類の祖先にあたる魚類なのではと考えられてきました。歯の構造も後の両生類の構造とよく似ていたためにその考えが加速することになったのです。

陸上生物に似た呼吸機能

もう一つの特徴として、彼らの生息水域は比較的海辺に近い、海水と淡水が混ざり合った汽水域だったと推測されます。こういう場所は海が近いこともあり、潮の満ち引きが激しく、環境の変化が頻繁に起こりました。そのため、ユーステノプテロンはエラ呼吸だけでなく、肺呼吸も行っていたと考えられます。この適応は、彼らが酸欠状態でも生き延びるための重要な進化だったのです。

ユーステノプテロンの生態

生息環境と生活様式

彼らが生息していた川は大量の樹木から落ちてきた枝や葉っぱなどが沈んでおり、これらの障害物をかき分けて泳ぐために強力なヒレを持っていたと考えられています。これらの環境要因が、ユーステノプテロンが強靭なヒレを持つことになった理由です。

進化と適応

ユーステノプテロンは古代魚類の一種であり、彼らの進化の過程は非常に興味深いものです。彼らの骨格やヒレの構造は、陸上動物の四肢と驚くほど似ており、これが彼らが陸上に進出するための準備段階であったことを示唆しています。

両生類の直接の祖先?

ユーステノプテロンと両生類の関係

ユーステノプテロンが両生類の祖先とされる理由は、その骨格構造が非常に似ているためです。歯の構造、ヒレの内部の骨、背骨の形状、頭蓋骨などが両生類と共通しており、これが彼らが祖先であると考えられる理由です。

近年の異説

しかし、最近の研究では、ユーステノプテロンが直接の祖先ではないという異説も出ています。同じ古代魚の別種であるハイギョの方が両生類に近いとする意見があり、その理由はハイギョの体の構造が両生類と多くの共通点を持っているためです。

まとめ

ユーステノプテロンは、太古の生物たちが陸上に進出する進化の過程を示す重要な存在です。彼らの存在は、生命の進化と適応の驚異を示しており、科学者たちがこの進化の謎を解き明かすための貴重な手がかりを提供しています。彼らの研究は、私たちが生物の進化の歴史を理解する上で非常に重要な役割を果たしています。

ユーステノプテロンは、その強靭なヒレと独自の呼吸機能で、太古の生物たちがどのようにして陸上に進出したのかを示す一例です。彼らの存在は、進化の驚異とその適応力の証明であり、私たちが生物の進化の過程を理解するための重要な手がかりを提供しています。