なぜ日本で恐竜が発見されにくいのか?地形と地質の秘密

恐竜化石が見つかる条件とは?

まず、恐竜化石が見つかるにはいくつかの条件があります。

- 恐竜が生きていた時代の地層が地表に露出していること

- その地層が侵食などで風化し、化石が見つけやすくなっていること

- 保存されやすい環境(川の堆積物、湖の底、火山灰など)が当時存在したこと

つまり、どんなに恐竜がいたとしても、地層が埋もれていたり破壊されていたり、そもそも保存されにくい地形だと、化石は見つかりません。

日本列島の地質的な“若さ”が問題?

日本は、地球上でも有数の「新しい国」です。地質学的に見ると、日本列島は大陸から切り離され、海底火山やプレート運動によって徐々に形成された島弧列島です。

そのため、恐竜が栄えた中生代(約2億5千万年前〜6600万年前)の地層が地表に残っている場所が非常に少ないのです。

中生代の地層が少ない理由

- 日本はプレートの境界に位置しており、地殻変動が激しく、古い地層が沈みやすい

- 多くの場所が火山活動や隆起、断層などで破壊されている

- 海底堆積物の上にできた地域が多く、そもそも恐竜が生息していなかった

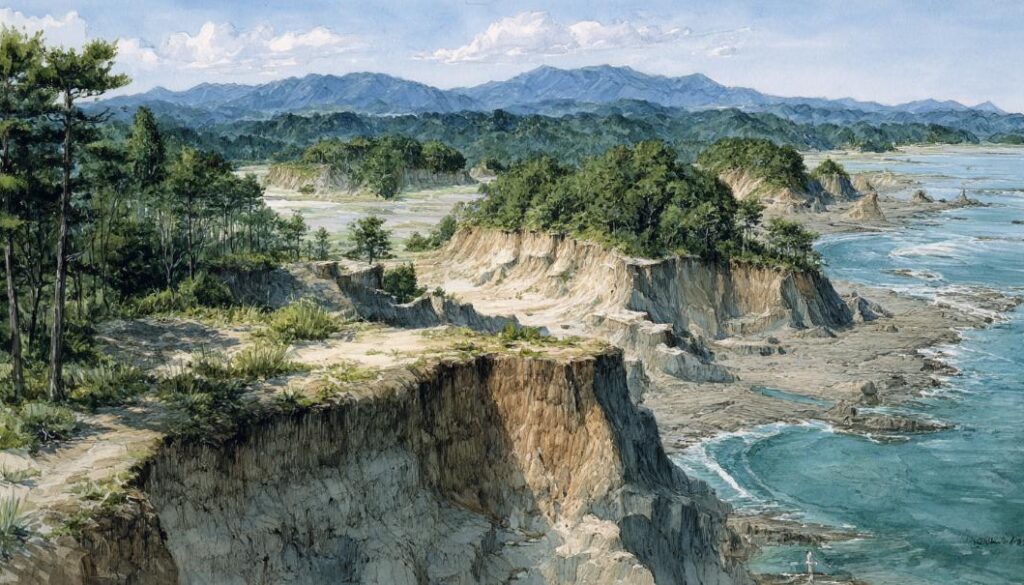

日本の国土は海底由来が多い

日本列島の多くの部分は、かつて海の底だった場所が隆起してできたものです。そのため、海棲生物の化石はよく見つかりますが、陸上恐竜の化石はほとんど出てきません。

例:北海道の例外的ケース

北海道や福井など一部地域では、陸地が存在したとされる中生代の地層があり、そこで恐竜の化石が見つかっています。

特に福井県勝山市の手取層群は有名で、フクイラプトルやフクイティタンなどの新種恐竜が発見されています。

プレートのぶつかり合いで地層が歪む

日本は4つのプレートがぶつかる地帯にあります。そのため、地層が「変成作用」を受けて原形をとどめないことが多いのです。

- 圧力や熱で変成して化石が壊れる

- 隆起や断層で地層がズレて確認が困難になる

見つかっていないだけで、本当はいた?

恐竜が“いなかった”わけではありません。たとえば、当時の日本付近は大陸の一部だったと考えられています。

そのため、周辺のアジア大陸で多くの恐竜化石が見つかっていることからも、日本に恐竜がいた可能性は極めて高いのです。

いたけど痕跡が残っていない、または見つかっていないという表現がより正確です。

日本各地での近年の発見と期待

| 発見地域 | 発見された恐竜 | 地層名 |

|---|---|---|

| 福井県 | フクイラプトル、フクイサウルス | 手取層群 |

| 北海道 | カムイサウルス | むかわ層群 |

| 熊本県 | タマリュウ | 熊本層群(始新統) |

今後の調査が進めば、まだ知られていない“日本の恐竜”が発見される可能性も高まります。

恐竜化石の発見には時間と根気が必要

恐竜の化石が見つかるかどうかは、偶然の要素も多く関係しています。

- 岩石の崩れた先に偶然出てくる

- 土木工事などで断面が露出する

- 学術調査が行われる地域が限られている

日本は国土面積が狭く、都市開発が進んでいるため、「発見されるチャンス」自体が限られているとも言えます。

まとめ:日本で恐竜が見つかりにくい本当の理由

- 日本列島は地質的に新しく、恐竜時代の地層が少ない

- 海底由来の土地が多く、陸上恐竜の化石が残りにくい

- プレートの衝突で地層が変成・消失している

- 都市開発で発掘の機会が限られている

- それでも「見つかっていないだけ」で、発見の可能性はある

日本の恐竜化石の未来は、まだまだ発展の途上です。もしかすると、次に新種の恐竜を見つけるのは、この記事を読んでいるあなたかもしれません。