恐竜の名前に隠された“言葉の魔法”|学名が教える古代ロマン

ティラノサウルス・レックス、トリケラトプス、ヴェロキラプトル──。

恐竜の名前を聞くだけで、どこか胸が高鳴るような感覚がありますよね。

でも、その名前の一つひとつに“意味”があることを知っていますか?

恐竜の名前、つまり「学名」は、ただの記号ではなく、科学者たちがその姿・特徴・発見の瞬間に込めたメッセージなのです。

この記事では、恐竜の名前に隠された言葉の魔法、そして学名が語る古代のロマンについて探ってみましょう。

学名とは“恐竜の本名”

恐竜の学名は、ラテン語やギリシャ語をもとに付けられています。

たとえば、Tyrannosaurus rex(ティラノサウルス・レックス)。

これは「暴君のトカゲ(Tyrant Lizard)」という意味。

“ティラノ”はギリシャ語のtyrannos(暴君)から、“サウルス”はsauros(トカゲ)から来ています。

そして“レックス”はラテン語で“王”。つまり「暴君トカゲの王」──その名の通り、頂点捕食者として君臨した存在です。

このように学名は、恐竜の姿や性格、発見のエピソードを象徴的に表現しているのです。

まるで詩のように、言葉のひとつひとつに“物語”が込められています。

名前に込められた科学者の想い

恐竜の名付けには、発見者の個性やロマンも反映されます。

たとえば、トリケラトプス(Triceratops)は「3本の角を持つ顔」という意味。

tri(三つ)+ cerat(角)+ ops(顔)──まるで古代の詩のような構造です。

また、ヴェロキラプトル(Velociraptor)は「素早い泥棒」。

ラテン語でvelox(速い)+ raptor(奪う者)から生まれた名前で、その俊敏な動きを表現しています。

名前の響きだけでもスピードと獰猛さが伝わってきますよね。

さらに、ブラキオサウルス(Brachiosaurus)は「腕の長いトカゲ」。

barchion(腕)+ sauros(トカゲ)──前脚が長い特徴をそのまま名に込めた、まさに科学と観察の融合です。

神話と恐竜が交差する名前たち

恐竜の学名には、しばしば神話や伝説にちなんだものもあります。

たとえば、デイノニクス(Deinonychus)は「恐ろしい爪」。

ギリシャ語のdeinos(恐ろしい)+ onyx(爪)から名づけられました。

この“deinos”という言葉こそ、“dinosaur(恐竜)”の語源でもあるのです。

また、ドラコレックス(Dracorex)は「ドラゴンの王」。

映画やゲームの世界に出てきそうな名ですが、実際の学名として存在します。

学者たちは、その頭骨の形が竜を思わせることから、このロマンあふれる名前をつけました。

科学でありながら、どこかファンタジーを感じさせる瞬間ですね。

発見の地や人の名を残すケースも

学名には、発見者や発見地への敬意を込めることもあります。

たとえば、マイアサウラ(Maiasaura)は「優しい母のトカゲ」。

“Maia”はギリシャ神話の「母」を意味し、巣で子育てしていた化石が見つかったことから、この温かい名前がつけられました。

また、オルニトミムス(Ornithomimus)は「鳥のような者」。

鳥のように走る姿が印象的だったため、ラテン語で“鳥(ornitho)”+“模倣する者(mimus)”と命名されました。

この名前からも、恐竜と鳥類のつながりを感じることができます。

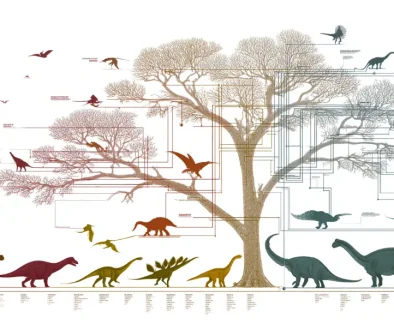

名前が示す“進化の証”

恐竜の学名は、彼らの生態や進化のヒントを私たちに教えてくれます。

たとえば、羽毛を持つ恐竜につけられた名前には、しばしば“avis(鳥)”や“ptero(翼)”といった語が含まれています。

これらは「恐竜から鳥へ」という進化の流れを示す、言葉の中の証拠といえるでしょう。

つまり、学名を読むことは、恐竜の生きた時代と科学者たちの情熱を読み解くことでもあるのです。

名前そのものが、進化の物語を語る“古代の辞書”なのです。

まとめ:名前は、時代を超えたロマン

恐竜の名前は、学問であり、詩であり、ロマンです。

一つひとつの学名の裏には、発見した科学者の感動と、太古の地球への敬意が隠れています。

「ティラノサウルス」や「トリケラトプス」と口にするとき、私たちは知らず知らずのうちに、数億年前の命の記憶を呼び覚ましているのかもしれません。

それが“言葉の魔法”。恐竜の名前には、時代を超えて心を動かす力が宿っているのです。