海の恐竜たち:日本の海にいた古代爬虫類の世界

はじめに

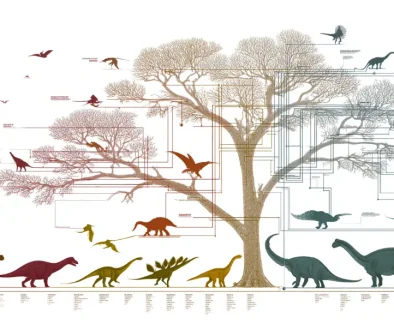

恐竜といえば、陸を歩き回るティラノサウルスやトリケラトプスのような生物を思い浮かべがちですが、実は太古の海にも恐竜に匹敵する巨大な爬虫類たちが生息していました。日本近海にも、かつてはモササウルスやプレシオサウルスのような海の支配者が泳いでいたのです。今回は、日本の海に生息していた古代爬虫類の世界を探り、その生態や化石の発見地を紹介します。

1. 恐竜ではない?海の古代爬虫類の正体

まず最初に押さえておきたいのが、「海の恐竜」と呼ばれる生物たちは厳密には恐竜ではないということです。恐竜は、陸上で進化した爬虫類の一群ですが、海に生息していたこれらの生物は**「海棲爬虫類」**に分類されます。代表的なグループには、以下のようなものがあります。

- モササウルス類(モササウルスなど) – ワニのような姿をした海の頂点捕食者

- 首長竜(プレシオサウルス類) – 長い首とヒレを持つ海棲爬虫類

- 魚竜(イクチオサウルス類) – イルカのような形をした高速遊泳生物

これらの生物は、白亜紀末の大量絶滅で多くが姿を消しましたが、日本の海にも彼らの化石が残されています。

2. 日本の海で見つかった海棲爬虫類の化石

① モササウルス類:日本にもいた海の王者

モササウルス類は、白亜紀後期に世界中の海で頂点捕食者として君臨していました。ワニのような長い顎と鋭い歯を持ち、魚やアンモナイト、さらには他の海棲爬虫類まで捕食していたと考えられています。

- 発見地:北海道、福島県

- 代表種:ホッカイドウモササウルス

- 特徴:

- 体長約6~10メートル

- ワニのような頭部と長い尾を持つ

- 強靭な顎と鋭い歯で獲物を捕らえる

北海道で発見された**「ホッカイドウモササウルス」**は、日本固有のモササウルス類として注目されています。

② プレシオサウルス類:日本の海を泳いでいた長い首の海棲爬虫類

プレシオサウルス類は、特徴的な長い首と四つの大きなヒレを持ち、水中を優雅に泳いでいました。

- 発見地:福井県、北海道

- 代表種:フタバサウルス・スズキイ(福島県)

- 特徴:

- 体長約7~10メートル

- 長い首を使って獲物を捕らえる

- アンモナイトや小型魚を捕食していた

特に**「フタバサウルス・スズキイ」**は、日本で最も有名な首長竜の化石のひとつであり、福島県で発見されました。この化石は、首長竜がかつて日本近海を泳いでいた証拠として貴重です。

③ イクチオサウルス類:日本にもいた「海のイルカ」

イクチオサウルス類は、見た目が現代のイルカに似ており、高速で泳ぐ能力を持っていました。

- 発見地:九州(熊本県)

- 特徴:

- 体長約2~5メートル

- 流線型の体を持ち、高速で泳げる

- 魚や小型の海洋生物を捕食

イクチオサウルス類は、日本の海にも生息していた可能性が高く、さらなる発見が期待されています。

3. 海の爬虫類たちはどうやって絶滅したのか?

これらの海棲爬虫類は、約6600万年前の白亜紀末の大量絶滅でほとんどが姿を消しました。この絶滅の原因としては、以下のような説が考えられています。

- 隕石衝突による環境変化

- メキシコのユカタン半島に落ちた巨大隕石が引き起こした気候変動により、生態系が崩壊。

- 海洋酸性化と酸素減少

- 海洋環境が変化し、酸素量が減少したことで、大型の海棲爬虫類が生存できなくなった。

しかし、完全に絶滅したわけではなく、カメやワニのように一部の海棲爬虫類の子孫は現在も生き延びています。

4. 日本での海棲爬虫類研究の進展

日本では、近年になって海棲爬虫類の化石が続々と発見され、研究が進んでいます。

① 研究が進む北海道と福井県

北海道ではモササウルス類の化石、福井県では首長竜の化石が多く発見されています。福井県立恐竜博物館では、これらの海棲爬虫類の化石が展示され、日本の恐竜研究の中心地のひとつとなっています。

② 新種発見の可能性

現在も日本各地で化石調査が進められており、今後さらに新しい海棲爬虫類の種が発見される可能性があります。

まとめ

日本の海にも、かつては恐竜に匹敵する巨大な爬虫類が泳いでいました。モササウルスのような海のハンター、プレシオサウルスのような長い首を持つ捕食者、そしてイルカのように泳ぐイクチオサウルス……。これらの生物が生きていた海を想像すると、太古の日本の海がどれほどダイナミックだったのかが伝わってきます。今後の研究でさらに多くの発見があるかもしれません。次の大発見は、あなたの住む地域の近くかも…?